Book by Leonid Sabaneev

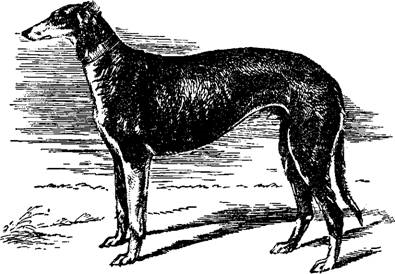

Extremely peculiar breed of dogs, undoubtedly bred by Russian hunters, as one of the most beautiful dogs, had no equal in speed at short distances.

All this obliges us to trace in detail the history of hunting with greyhounds in Russia and the origin of dog greyhounds.

Unfortunately, information about hunting and dogs in the Slavs in ancient times is very scarce. It is understandable, if we take into account that the chroniclers were monks, in general spiritual persons, always very hostile to hunting and considered the dog unclean – a dog snoodo. In this respect, the Catholic clergy differed sharply from the Greek-Russian, as before the Reformation, even before the 18th century, most of the bishops and higher clergy were hunters. We know that even now the best hunting dog factories – setters and pointers – belong to Anglican priests.

Despite, however, the paucity of information about hunting and dogs of the Pretatar period, it can be proved that Russian greyhounds – breeds of relatively modern origin and in no case purebred of all Habsburgs and Hohenzollerns, as claimed by the authority of dog hunters P. M. M. M. Machevarianov, and even more so were not created by such, did not exist for the first time, according to some non-modern.

The fact that the Slavs in ancient times did not have and could not be greyhounds in the present sense of the word, that is, such fast dogs, which could within a few minutes, even seconds catch up in the clean place of any beast for the simple reason that they are faster. The greyhound catches, not screws. The very area occupied by the Slavs was then covered with dense forests and could not be conducive to hunting with such dogs. Nowhere is there any description of such bullying and the adjective “greyhound” is used, at least until the 15th century, only to refer to the speed of horses. It is known that in ancient Russia hunting – catching – was carried out with the help of shadows and dogs, boiling squirrels, looking for beavers, chasing and detaining deer, bison and tour; but these were obviously the same wit dogs that still occur in almost all of Russia and the Caucasus as fishing, yard and shepherd. This is proved by hunting frescoes adorning the staircase to the chorale of Sofia Cathedral in Kiev, built by Yaroslav Wise in memory of the reflection of the Pechenegs8, although the creator of “Russian Truth” preferred to “sit on the shore

In “Russian Truth” appointed quite a large penalty for the stolen dog: along with a falcon and a hawk. “And who steals the dog, any river with a rod.” The frescoes, among other scenes, depict a squirrel hunt with a husky, horse hunting for a bear and a fierce beast (barca), a sharp dog chasing a deer, and a falcon hunt for a hare. In the will of Vladimir Monomakh26 does not mention dogs, and actually hunting – fishing, catching – in those days had, unlike fishing, a kind of martial arts of heroes with large and dangerous wild animals with little help from dogs. The princes of Kiev and Novgorod could then have only catching dogs, which differed not so much fast, as strength and spite. Greyhounds princes and their vigilantes were quite replaced by much faster catching birds – falcon, hawk and golden eagle, who took a hare, fox, wolf, saiga and, moreover, feathered game. This method of hunting, often mentioned in the annals, apparently originates from India, where all the Slavs came from; in India, however, there are no greyhounds, and dog hunting there is not known, even between mohammedans.

We can only assume that the princes of Kiev could have dogs from the Balkan Peninsula – it is those brutal semi-borz-semi-racer, which are still preserved in the Balkan mountains, representing a cross between North African greyhounds with a bearded sheepdog. This assumption is all the more likely that similar brutal dogs, as we have seen, were brought from the front of Asia to the Baltic coast by one of the Germanic tribes in the era of the great migration of peoples. But these were still not greyhounds, but stalwart, strong and relatively very fast picks, much less similar to greyhounds than modern Scottish dirhounds. In general, it is difficult to say positively whether these dogs were brought to the Baltic coast through the Caucasus from Asia Minor already in the form of a cross between an Arab greyhound with a sheepdog, or whether this breed was formed on the spot by crossing the native Armenian sheep with the chorty greyhounds of the Celts and the Belgs. The last guess is more likely.

Above, it was noticed that the greyhound in the solid forests occupied by the Slavs before the Tatar invasion, was completely inappropriate and useless. But it was not in ancient times and in all South and South-Eastern Russia, which had a steppe character, but not yet devoid of forests. Herodotus, describing the life of the peoples who lived in the south-east of Europe for 500 years before the river, says that they are all engaged in hunting, which is made as follows: a hunter, looking from the top of a tree of any beast, pus-

hawk, any falcon, three hryvnias of sale, and the gentleman hryvnia.” Obviously, here we are talking about hunting dogs belonging to vigilantes, i.e. the mentioned fishing dogs, used for hunting large animals, which could not be poisoned by falcons and hawks.

throws a dart at him, and then, jumping on his horse, pursues the wounded with the help of dogs. Obviously, they weren’t greyhounds, they were catching dogs. The most method of baiting a hare, a fox, a wolf or other animals could not fail to draw the attention of our ancestors. All the ancient inhabitants of Southern Russia of the Pretatar period, from the Scythians, Sarmatians and to the ruffs and Pechenega, belonged to the Turkish-Tatar tribes, natives of Central Asia – Altai and Mongolia. But since modern Altai Tatars and Mongols do not have greyhounds, there is no reason to think that they were in their relatives who penetrated Eastern Europe before the magometanism spread in West Asia. Since the ancient Assyrians had a real hunt with greyhounds was unknown and on their numerous monuments we meet as beastly hunting dogs images of huge dogs, less often – witty dogs like our northern, we have a good reason to say in the affirmative that in Asia Minor, Persia and the Caspian steppes greyhounds were brought by the Arabs who conquered the 7th century. Here the Arab greyhounds mingled with native fold-eared and long-haired mountain dogs and formed a new independent breed of so-called eastern greyhounds, characterized by a short dog on the body with shaggy hanging ears and tail, exposing their mixed origin.

When the Mongols in the 13th century flooded Persia and the Baghdad caliphate and took Baghdad, they certainly could not help but appreciate the hunting merits and speed of the dogs unknown to them, already enjoyed great honor in the Mohammedan world. These greyhounds were especially suitable for hunting in the steppes, where they extracted them a lot of animals – hares, saiga and antelope, quite in harmony with the rounded, mass hunting method inherent in the Mongol-Tatar tribes, when the hunt involved a whole army, which surrounded a huge space. Marco Polo describes such hunting during his time at Kublya-haka in Mongolia, where, however, the role of greyhounds was performed by cheetahs and even trained tigers. Mongolian hordes during their invasion of South-Eastern Europe, by necessity, had to be fed hunting, as the herds that followed them and were taken from the floorboards and other nomadic peoples were not enough to feed the hordes. As far as Russia was in those distant times rich in snow-free animals, it is evident from the fact that three hundred years later the army of John the Terrible, which went to Kazan, was fed mainly by the harvested animals, poultry and fish.

But in addition to the Low-Asian greyhounds Tatars, undoubtedly, brought with them a lot of their Mongolian-Tatar dogs, sharply different from native dogs as light shorthair, and heavier and longer-haired – wolf-like type. These Tatar dogs, which will be mentioned in their place, more native had the right to the name of hounds. When the Tatars settled down, occupying South-Eastern Russia, and accepted the mohammedanism, they, like all followers of Islam, paid special attention to the greyhounds and hunting with them. And since in the wooded areas of baiting they were very difficult, gradually developed a special, Tatar, mixed way of hunting, which had an analogy with the way of screwing the animals one half of the horde on the other. The role of the beaters was performed here by Tatar hounds, who drove out of the forest to the edge of the animals directly into the teeth of the greyhounds, who were held on the svors by riders – Khans and Uzbeks. This method of hunting seems to have survived to the present day in the Prialtai Kyrgyz, to whom he passed from the Russian Tatars.

Since the 15th century chroniclers no longer talk about fishing, fishing, and about psars, dog hunting, hunting with dogs. For the first time the word “psar” is mentioned in the spiritual testament of Prince Vladimir Andreevich (1410). Tatar rule could not be left without influence on the change in the nature of the indigenous Russian hunts – the sage with dogs of large animals in the forest and baiting birds of small animals and birds in the meadows, fields and swamps – baiting, in turn borrowed by the Tatars. We know that the Russians, by their re-enaction, have adopted many mores and customs, from clothing to terems, and there is no doubt that the dog hunt for the Tatar specimen existed even before Basil III (Father John the Terrible), who, as is known to be istrriches-ki, was a passionate lover of greyhound baiting and even fell ill fatally in the field at Volokolamsky (1533).

Gerberstein in his notes about Moscow gives a rather detailed description of the grand witch hunt with greyhounds. From this description it is clear that in general terms the hunt was carried out in the same way as now. The beast, mainly hare, was driven out of the forest with the help of a very large number of large canes molossus et odo-riferos,i.e. muzzles and spirits, or hounds dogs, and talk about loud and diverse barking. The baiting of the expelled hares was carried out by the so-called. kurtzi “with fluffy tails and ears”, “incapable of a long race” who were lowered from the side of the horse. Obviously, these were the eastern Fold greyhounds, who had long hair only on the ears and the rule, and it was the jackets, i.e. Kurdish greyhounds – the name retained by Asian greyhounds until recently.

From this we can conclude that the greyhounds brought by the Tatars to Russia, if they have changed, very little and still have preserved hanging ears and a short dog on the body, which, perhaps, a little rough and lengthened due to the influence of the climate. As Mohammedans and imitators of the Arabs, the Tatar Khans and Uzbeks had to have about their greyhounds, considered a symbol of nobility and wealth, the same care that African bedoucils and Central Asian pelvises of Turkmen, and, believe-but, carefully blue them in purity, without mixing with other dogs, considered to be impure. The presence of the Tatar prince (Shih-Alei) and the Tatars on the hunt described by Gerberstein may be an indication that it has not yet been sufficiently assimilated by the Russians and required leaders. How much the greyhounds were valued then, it is clear from the fact that at the conclusion of the trade agreement with the Danish King Christian II in 1517 he was sent as a gift greyhounds, which Christians, in turn, sent to the French King Francis I.

The dog hunting got full citizenship in the Moscow state a little later, it was in the time of John the Terrible, after the capture of Kazan, when the wise government immediately consolidated its power, resettling a significant part of Tatar princes and Uzbeks (nobles), the most troubled element, dissatisfied with the new order, in the present Yaroslavl and Kostroma province, and endowed them with estates and forcing to be baptized. From that moment the confluence of Tatar and Russian serving class, soon reborn, Tatar greyhounds and hounds spread throughout the Moscow state and under the name of Slovenian dogs penetrate even to the west, in Poland. In the old Polish hunting books (?) it is said that for baiting wolves it is necessary to use Slovenian dogs, which differ in height and strength.

It must be assumed that in the second half of the 16th century the withdrawal of a new – Russian – breed of greyhounds begins. This is proved, firstly, by the inconsistency of the Tatar greyhound climate and the conditions of island (i.e. expectant, not active) hunting; secondly, because Christians had no reason to treat their dogs so pedantically; finally, the greyhounds dissipated everywhere, and it was difficult to keep the breed clean, especially since the relations of the Kazan Tatars with the Astrakhan, Nogai27 and Crimean had to be very difficult. Tatar greyhounds could belong only to the Tatars of the upper class, were never numerous and were preserved from degeneration only by fresh blood of southern greyhounds.

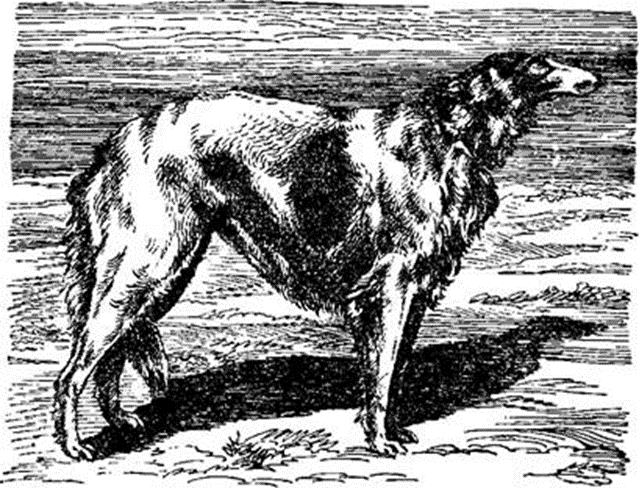

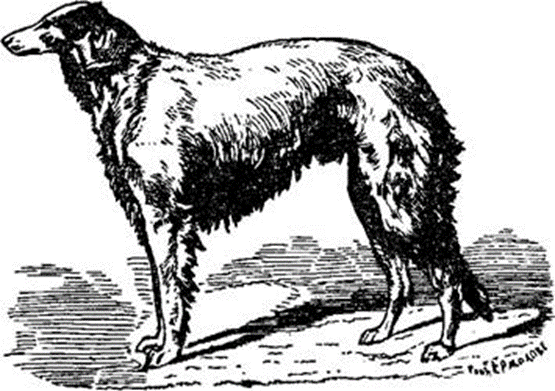

Thus, there was a conscious, partly forced interbreeding with native hunting dogs, which were the wit of a wolf-type dog. By the end of the 16th century, yaroslavl and Kostroma Tatar nobles developed a new breed of greyhounds, distinguished by a long dog on the whole body with undercoat, combs and a mane around the neck and large standing or full ears. All these sharp breeding signs were transmitted by the northern wolf-like dog, in turn, from repeated submix of wolf blood naturally and artificially to a pure-mouthed half-wild dog, which differed from the wolf by the lighter body structure and long standing and narrow ears. This form of ears, which was noticed in a variety of Russian greyhounds, known as sharps, until the fifties of the 19th century and according to the laws of reversal, which is common as a rare exception to the present, proves that the dog greyhound could not have formed from the interbreeding of the Tatar greyhound with a short-eared wolf. Over time, most of the dog greyhounds, like any cultural breed that does not need to constantly strain their hearing and ear muscles, the end of the ears began to bend backwards, and then the ears began to hold in the book, pressed to the back of the head, alarming, ie slightly raised only in minutes of excitement. Thus, the long, swarti and fluffy ears of the kurtzi at Gerberstein turned into a standing, half-standing and pressed ear of a Russian greyhound; Tatar greyhound, as a mixed breed, was weaker than the northern purebred and thoroughbred fishing dog and only gave it greater lightness, slenderness and beauty.

There is no doubt that for interbreeding with the Tatar greyhound selected the largest and lightest wit northern dogs, which in many cases in many cases replaced greyhounds, i.e. were catching dogs that could stick the beast, especially in forests and rough terrain. Such greyhound dogs are still found in many parts of Northern Russia and Siberia; these include the Syryan, Vogul, Bashkir and Tunguska huskies.28 According to P. E. Yashero-va, in the village of Sogostyre, at the mouths of Lena, there is a variety of stalwart northern dogs, in a warehouse very similar to greyhounds, with such a narrow skull that their ears, being pressed, cross ends, as in the former of our dogs. The slight addition of them is caused by a similar greyhound’s appointment to catch deer in winter in the tundra on the nast. Between these light varieties of barks, distinguished by long narrow ears, there are specimens of very large growth, up to 17 verks, for example, between Bashkir and Vogul, and there is no reason to think that between the indigenous dogs of Middle and Northern Russia, in general in the Moscow state and even the Grandhity there were no such dogs, especially since the sygoliki are still being carried out in Vologda. This breed or variety differs from the Karelian husky of Olonetsha and Novgorod provinces with a longer ear and a lighter addition. Prince A. A. Shirinsky-Shikhma-totov, a researcher of northern dog breeds, says that the movements of the zyryan husky can be compared with the jump and throw of a dog, while the karelian race resembles the running of heavy hounds. We know that in the time of Tsar Alexei Mikhailovich, the so-called horse dogs were especially appreciated. In 1665, Boyarin Blagovo hit the king with a brow of 2 hunters and 10 lohs dogs, for which he received a valuable royal gift – 100 p. of money. These catching dogs were carried out in Russia in the early 19th century, as Levshin is mentioned in his books. This was certainly not the name of hounds, but the wit of big-growth huskies, accustomed to the snouting moose.

In any case, the Tatar greyhound interbred with native dogs, and it is very strange to assume that the Russian dog comes from Siberian or Mongolian dogs, based on the fact that these dogs can catch the beast and seem to have a very bad flair and extremely sharp vision. Siberian wit of dogs have nothing to do with it for the simple reason that the Mongol-Tatar tribes could not bring them in large numbers, because they were exclusively forest and tundra dogs. The Mongols could be accompanied mainly by Mongolian dogs, if only because they still feed on the corpses of people and animals, which could not be lacking in invasion. But Mongolian dogs have nothing to do with greyhounds at all, much less pso

Kutepov

It is not clear how the zoologist Gondatti, followed by Baron Rosen in his “Essay of the History of the Greyhound” can claim that in the entire space of Siberia there is one breed of barks with poorly developed flair, almost barking, with curved tips of ears and big eyes skill. The very names of these dogs – wind, animal fishing dogs, huskies – prove their sensitivity and their inherent ability to bark to indicate the location of the beast. All this is now known to every hunter. Gondatti was obviously referring to the sled dogs he had seen. Northern dogs are divided into many breeds and varieties, and between them really some have a relatively weak flair, which in the tundra, as in the steppe, does not matter as much as in the forest and rough terrain. In the tundra the dog can see further than to smell, and in all the strones, and not in the wind.

howle, because they have hanging small ears, relatively short hair, colored more black in the understulops and, as we shall see further, approach the hound type.

The northern dog of the light warehouse gave strongly everything that distinguishes Russian canines from other greyhounds: a long dog, forming a comb and mane, a suit – gray, gray-peg and white, the shape of ears, a straight staging of the hind legs (under itself), finally, a tail, which, as you know, many huskies do not bend the ring on the back, and hold the wolf. Even the throw, i.e. the extreme tension of forces in overtaking the beast, is a quality transmitted by the Husky and only received from the dog’s extreme development. Laika also makes a series of fast-following one-after-another jumps at the sight of the beast and also throws a pursuit when he is convinced of the futility of his efforts, which she never does, at least in the steppe, an eastern greyhound, characterized by the traction and persistence of the chase.

The best proof of the validity of the theory of the origin of Russian dogs from the mixture of Tatar greyhounds with the Central Russian husky is the fact that in the North Caucasus, the Highlanders of The Adygea and the Cuban Cossacks greyhounds have standing ears with curved tips, often gray color and a longer dog on the neck, like a mane. Apparently, these greyhounds descended from a cross between a fold-and-a-half-horse greyhound with a Caucasian wolf-like dog, a mongrel and a herding dog belonging to the bark type. There is reason to think that this mixing happened relatively recently, not more than 40-50 years ago, as in the 70s the greyhounds of the North Caucasus, at least in the Tersk region, almost did not differ from the Crimean.

N. P. Kisensky in his remarkable work “Experience of the genealogy of dogs” which has nothing equal not only in Russian, but also in all foreign literature and laid the groundwork for the decision on the origin of different breeds of dogs, the first pointed out that the Russian greyhound is the result of crossing the northern wolf-like dog with the eastern greyhound. The latter gave only the lightness of the warehouse, lengthened the muzzle, but most of the signs inherited the dog from the husky. Standing ear, which later began to be laid back – in a puff that is noticed in many barks, ribs below the elbows, back with a top (inclination) and the length of the dog are transferred to her husky; the silkiness of the dog is a consequence of care (and, let’s add on our part, depends

Grey with a black stripe on the ridge, with a short (comparatively) dog, except for the chest, neck and tail.

For example, Karagos, brought by Egornov in 1876 and formerly on display.

also from the later impurity of the soft-haired greyhound); in poor upbringing and poor cultivation, it becomes rigid and coarse (sandy). The elongated dog on the neck, tanks and combs, especially the clutch, are peculiar only to the northern type. The grey wolf suit is characteristic of barks; sexual is a modification of the wolf’s suit in the other direction – it is, in fact, light red, and red wolves, as well as huskies, are often, but between them there is never red. Laiki and wolves, like most of the canines, belong to the light-faced, and they are uncharacteristic, and if there are, the light and often separated. In general, Kishensky quite thoroughly considers the distribution of the dog and the suit so important and stable breeding grounds that it is possible to decide on the basis of their decision about the origin of the dog. Finally, the dog greyhound has “the same wolfish manner of waiting for prey at close range, aiming lying down and catching one short desperate effort; the latter, which has been the subject of selection for generations, has evolved into a fabulous shot-like shotgun.”

Be that as it may, almost 50 years after the capture of Kazan and began mixing the winners with the defeated and native dog with the present, Tsar Boris already sends two greyhounds to the Persian Shah Abbas, of course, a new Russian breed, as the Tatar greyhounds were little different from the Persians, did not represent anything interesting for the Persians and their parcel had no sense. In addition, probably refers to the mention of ancient Polish authors about the dogs of Slovenian, with the merits of which Poles had the opportunity to see in the times of interregnum and impostors. It is known historically that the first impostor was a passionate lover of dog hunting and bear baiting, and that he and the Surrounding Polish Pans brought with them a considerable number of Polish harts. The latter, having their own merits, could even have some, though insignificant, influence on the statues of canines, perhaps a little ennobled their overall appearance, improved ears and rules. However, even Tsar Fedor Ioannovich English merchants brought greyhounds, cops and bulldogs.

It is hard to expect that in troubled times of the late 16th and early 17th centuries dog hunting flourished in the Moscow state. In the suburbs, obviously, there were no good dogs, if Tsar Mikhail Theodorovich had to send for them in the northern

Red fox-shaped huskies are found in Finland and make up a separate breed.

bearish side. In 1619, he sends to Galic, Chukhlomu, Soligalic, Sudai, Kologrov and Unju two hunters and three horse-drawn dogs with the order to take in those places from all sorts of people dogs greyhounds, hounds, medelian and bears. The letter even ordered the mayors to give the archers, guns and sendmen to help against those boyars, nobles and other locals who would not want to voluntarily part with their favorite dogs and bears. Hence the direct conclusion that the present Kostroma province was indeed the birthplace of dog greyhounds and Russian hounds and in it in the 17th century met the best, most typical representatives.

It must be assumed that it is from the era of the romanov house that the ordering of dog hunting begins and bringing it into a coherent system and Russian greyhounds are finally isolated in a separate, independent breed. In 1635, there was a “Regul, belonging to the dog hunt”, composed by the so-called Riga German Christian Olgerdovich von Lesssin in German. From this “Regula” we can see that in the dog hunt of the tugdash time a certain terminology has been developed, in which there were already very few Tatar words; that the Tatar remained only hunting clothes, saddles and signals, which began not from a high tone, as in the west, but from a low; that, at last, the Tatar fold greyhounds, if not transferred at all, then become very rare. Von Lessin describes only one breed of dog greyhounds, which have “dogs and foxes like vortices, a dog long hanging, no matter what wool, like a tow,” i.e. straight, not wavy. Thus, already at the beginning of the 17th century, the Russian greyhound was sharply distinguished by the length and softness of the dog and could not have almost the same short coat as the Crimean, only with undercoat, i.e. the one described by Mr. Gubin under the name of purepsova, considered by him for the oldest breed of Russian greyhounds.

Tsar Alexei Mihajlovic, as can be seen from historical documents, mainly from his letters, hunted almost exclusively with birds and, if he poisoned the wolves and hares with greyhounds, it is very rare. This did not prevent him from appreciating the greyhounds and, together with the Falcons, sending them to the Persian Shah, probably to western European states. By this time, falconry is at its highest development, but at the same time it is the property of a few individuals; baiting with greyhounds, apparently, begins to replace bullying

Kutepov.

This (handwritten) regul was found recently in the archives of the Counts of Panin.

catching birds, and the boyar of the times of the kings from the house of the Romanovs, apparently, amused mainly by dog hunting, less often hunting with a hawk. Probably, then there was a well-known saying: falconry – royal, dog – bar, shotgun – Psarskaya, as well as a saying-mystery (runs a penny, for a penny ruble, for a ruble one hundred rubles, and a hundred rubles and no price). Firearms began to be used for hunting animals (large) from the time of John the Terrible, but, apparently, until Peter III, when the shooting of the flight, which became known in the time of Alexei Mikhailovich, Russian nobles considered shameful hunting with a gun and continued to take even bears and elk from under dogs knives and horns, feathered wild, and it was very difficult to catch.

Peter the Great was not a hunter at all: during his boiling activity he had no time to have fun hunting. But his grandson Peter II was a passionate dog hunter, and probably the study of the archives of imperial hunting in particular will shed a lot of light on dog hunting at the beginning of the last century. Undoubtedly, together with the founding of St. Petersburg and constant relations with the Baltic knighthood began the interaction of the Russian greyhound and the Baltic Brudath. This influence was particularly affected in the reign of Anna Ioannovna, during the time of Byron and the influence of the Liandians, who received extensive estates in Central Russia. Russian hunters had to be amazed by the growth, strength and malice of the Kurland brucers, and the Kurland barons and the new Russian German landlords, in turn, were captivated by the fast and beautiful of Russian dogs. It is very high in the early 18th century that the Baltic Greyhounds already had a significant mixture of Irish wolfhounds, which were obliged by their outstanding qualities. In the letters of F. Naumov and Artemy Volynsky to Count S. A. Saltykov, dating back to 1734, repeatedly mention the black and chubaro-pegy brudaths who “jumped not famously.” Similarly, from these letters it can be concluded that Russian hunters strenuously interbred different breeds of greyhounds – English, Polish brudath – between themselves and with dogs.

Although there is no description, no drawings of Kurland bruda greyhounds, or clokes of the past century, but it is safe to say that they belonged, like local bars and bruda hounds, not to bristly-haired mountain type, but to soft-haired, curly, that is, plain type, which includes a sheepdog and poodle. It is very likely that in the ancient Ostsei castles there will be portraits of barons with brutal greyhounds, paintings depicting bullying by them, and in the family archives – correspondence, casting light on this now-disappeared breed. Undoubtedly one thing, the Kurland clumps were sharply different from the Scottish and other greyhounds; when they began to grow out, the Ostzei Germans began to interfere with them, on the one hand, with the Russian dogs, and on the other – with the Irish wolfhounds and, probably, with the Scottish dirhounds.

These crossings gave, as you would expect, different results: in the first case, the dog greyhound lengthened the dog’s clos, made it softer, properly wavy, even curled. Other cross-breeding dogs with unbreeded dogs, and there is no doubt about the strange and not yet explained fact that such mixes very often unusually lengthened the dog! This was how the Irish water spaniels, also the German cord-poodles, were formed. During the repeated interbreeding of the received cross-crosses with the dog disappeared mustache, eyebrows and beard. Dogs have become smooth-footed, smooth-legged, smooth-tailed, with curly dog, like a sheep, at first glance strikingly similar to the Irish water spaniel, only huge, sharp-hearted and greyhound-like. You would think that the Kurland dogs descended from the cross-kneading of the Curland clogs with the harts of adjacent Poland. But this opinion is contradicted by the low-prevalence, elongated dog on the neck and especially the extraordinary rod, connected with the throw, inherited from the dog; malice, strength and growth are transferred to them, of course, by shreds and increased by selection. It is very possible,4 that in the withdrawal of this breed the main role belonged not to the Ostzei barons, but to Russian dog hunters, more interested in greyhounds and hunting with them than the Germans, whose character it did not correspond at all. Hardly in the Baltic region there was ever a real dog hunt for the Russian-Tatar specimen, and probably the barons used greyhounds mainly for baiting wolves. We only know that Russian hunters of the last century have repeatedly crossed dogs with brudast – both Irish and Kurland. The famous Beast of Prince G. F. Baryatinsky, who took alone the mother wolf (see. The Greyhounds), came from Reed-Kapa, an Irish wolfhound discharged from England by the Kurdish landowner Blum, and a dog.

Thus, around the 50s of the last century a new breed of canine greyhounds was formed with many signs of brudath, only bare-footed. But since these Kurland dogs had a very clumsy appearance and too sharply stood out between Russian dog beauties, it is quite natural that Russian hunters could not be satisfied with the appearance of Kurland dogs and, in turn, began to strenuously mix them with thoroughbred Russian dogs. The result was the final disappearance of the brudath type, both in the dog and in the warehouse, but the dog has improved – it has become longer, thinner and thicker. A new species was formed, which, unlike the indigenous breed, began to be called a dense-pop. From here it is clear comparison of Gubin a dog greyhound, as he calls actually a dense-pop, with eagle trotters, and his opinion that this breed was bred recently, so that in the early eight hundred years it was considered a great rarity and was valued very dear according to Gubin, landowner of Shatsky county P. E. Mosolov, having real dogs (fat), sold them in Poland. From the further description it is clear that Gubin considers the dog product of mixing pureps greyhound, considered by him the ancient Russian breed, with the Kurland dog on the grounds that between the canine (thick-) expressed often holosherish in the type of pureps. “Regu-lom” von Lessin clearly proves that in the 17th century there was only one, or dominated, breed of greyhounds with a long dog “like a tow,” and therefore, Gubin’s opinion, however, and not supported, does not stand up to any criticism.

Despite the fact that Elizaveta Petrovna, while still a princess, was distinguished by an extraordinary love for dog hunting, we could not find a single printed information about how and with which greyhounds she hunted in the suburban village of Izmaylov and other places. But even in the even longer reign of Catherine the Great did not come out any hunting books, from which it would be possible to compose a concept about the then dog hunts and breeds of greyhounds. Only a handwritten book, probably a copy, “The Guide to Gun Hunting” by the rangersman Peter III Bastian, which says nothing about greyhounds, has been preserved; 1778 (?) and 1785. G.B. “The Dog Hunter” was published, a translation of some, probably handwritten, Polish book, which included a description of a chort greyhound. In the 2nd edition of “The Perfect Ranger” (17) the description of the greyhound and the dog ‘hunting is a literal reprint of the “Dog Hunter”, so that almost the only printed information about the Russian dog hunt and Russian greyhounds of the time of Catherine we find in “Notes of Bolotov” (1791), only a few lines, and in

It is more than likely that the gusto greyhound was bred by Count A. G. Orlov.

Dubrovin’s essays about Pugachevshchina, which mentions the greyhounds of the Siberian landowner Ermolov (grandfather of our contemporary N. P. Ermolov), sent to him by Count Panin, the subterfuze of the Pugachev revolt. However, in the 60s, it seems that a guide to dog hunting under the name “On the order of dog hunting of greyhounds and hounds” was drawn up for Count A. G. Orlov. This book, written under titles, was presented to the famous dog hunter Of the Siberian lips. N.M. Naumov, from whom she passed to P.M. Machevarianov. As for the book “The Dog Hunter” of 1728 (?) of the year, which Gubin mentions several times in his manual, it would be thought that this is the same “Dog Hunter” by G. B. mentioned above; but since Mr. Gubin goes on to say that he writes out from this old book the frets of Kurland greyhounds, which G.B. does not mention at all, it must be concluded that he has some of the hunters and bibliographers not known book about dog hunting. In all likelihood, it is handwritten and written later than 1728.

For the first time, we meet the division of Russian greyhounds into breeds only in Levshin’s “The Book for Hunters” and in his “Universal and Full Economics” dating back to the beginning of this century. The Book for Hunters (p. 24) states that “dog dogs are divided into common canines and dense dogs. To the latter, first of all, the dogs, actually called Russian, having a long coat in curls, a very thick and long dog on the rule.” And then: “The dogs have a very thick, long and clumpy coat. The Sikhs are also divided into bearded ordinarys and clogs. Clokes have all over the body, even on the head and legs, the wool is thick, stiff, sometimes curly. The best of them (?) Kurland; the heads, ears, legs to elbows and tail are as if shaved; The other body is covered with thick wool…”

Almost the same thing is repeated in “Universal and Full Economics.” “1) Russian dogs are thick-stalwarts, have thick hair in curls, i.e. long braids, waves hanging; tail, or, in a hunting, usually, with thick, pigtails the same with a hair-like fringe. 2) The dogs have a rather thick coat, but without curls. 3) Boring (?),

It is the phrase: “not narrow and not round, would be wide on top”; rule “in a pure sickle and in itself would be free.”

It can be assumed, however, that it was composed for the leadership of the young Emperor Peter II (1727-1730).

Inako Kurland called, have a thick, stiff and curly coat. The native Kurland dog should have a head, ears and legs on the knee with low smooth hair, as if shaved, the mill and other parts are covered with thick hair, except the tail, which should be naked and sick, i.e. in the ring bent …” As you can see, kurland dogs here are incorrectly classified as brutal, as they are holodards. In both books, “Polish! English and Crimean” and not a word is mentioned about pure-pop. How could this breed of canines occur and where could the opinion that it is an ancient, indigenous breed of Russian greyhounds, proving its blood by the fact that it never “express surprises like dogs”, and the very name “pure dog” in the sense of lack of any sub-mix and “purity” of the dog by sight? Although Mr. Gubin refers to the unknown book “The Dog Hunter”, in which there are as if the name and description of pureps, but all the old hunters, of which many began a hunting career at the beginning of this century, never considered pure-russian native Russian breed, and the later product of a mixture of dogs with chorty and oriental greyhounds, most of them – not even the unidentified breed. We cannot, of course, certainly deny the possibility of existence in any area of Central Russia with a long time offspring of greyhounds with a very short dog, but with a undercoat like the aforementioned Cuban greyhounds. Such a breed could have been formed from the mixing of the eastern greyhound with some short-haired husky, like the last greyhound, but it is likely that it could have come from the harts given by the Poles in the late 16th and early 17th centuries along with the impostor. The influence of the Polish Harts continued in the 18th century, and from the letters of Volynsky and Saltykov we see that Russian dog hunters admired the growth of the chorus of the Lithuanian Count of Savishi and intended to knit it with the Polish same or bruce bitch. Artemis Volynsky also wrote that “one English nobleman brought him an English bitch; such a naive has not yet seen”, from the fact that in the reign of Anna Ioannovna were not particularly rare and English greyhounds. The beauty and purity of the forms of the latter, which had no sub-mixes of the bulldog, were seductive for the Russian dog hunters, and it is not surprising that they at every opportunity mixed Polish and English chorths to their dogs.

In any case, such cross-sorts in the last century could not be particularly frequent and systematic and met only at the big bar, who had intercourse, had acquaintance with Polish tycoons and members of the English embassy, as Volynsky,

Saltykov, Panin and Orlov. Chistops could stand out in an independent race only at the beginning of this century, at the end of the Napoleonic wars. If even now, when the number of dog hunters has decreased at least ten times against the former, in our memory at the end of the Sevastopol campaign of the last Turkish war, even the Akhal-Teke expedition29, were brought to Russia by the military of dozens, hundreds of Crimeans, Turkish greyhounds and Turkmen basins, at the beginning of this century Russian officers could not be ashamed of this kind of live contraception and without the desire to please all the best. It is known for sure that all our native cops come from French, partly German legaches, given in huge numbers from France and Germany. And since most hunter-officers were then dog hunters, not gun hunters, it follows that at the end of the Napoleonic wars a lot of people got to Russia and greyhounds, mainly Polish choristers, part of the English or close to them, then did not make up a great rarity in the whole of Western Europe, especially in Poland and used mainly for baiting hares.

Thus, in the twenties of this century in Russia there were four independent breeds of dog greyhounds: Russian dog, kurland, gustops and pureps, and each of them had sharp, more or less visual differences even for the uninitiated. In these times, almost every wealthy landowner, suburban provinces in particular, charged himself with a moral duty to keep greyhounds and hounds, sometimes in large numbers – hundreds. Many of the owners of such large plants out of false narcissism did not allow to interfere with their dogs with strangers and led the breed in absolute purity, adhering to one of these types with some small differences of warehouse, growth and mainly color. As a result of such closed breed management in different areas formed numerous varieties – offspring of these types, which had very stable passed signs and called by the name of the owners. It is impossible, in fact, to allow the identity of the yaroslavl and Vladimir landowners of the hunters of the greyhounds. There were thick-ish curls, a kilo and with a straight dog, leached and with rather convex ribs, there were, at last, a lot of such family breeds, which could not be attributed to any particular type, as they were intermediate.

Although in the Turkish wars of the last century30 Russian dog hunters and exported from Crimea and Moldova a considerable number of fold-hounds, but they for a long time did not have and could not have a noticeable effect on the frets and jump of Russian dogs. The real steppe baiting and hunting of the race were then almost unknown, and there was only island riding and baiting from under the hounds, and required a rod and a throw, but not force in the sense of ability to long jump. Russian hunters, as now, were afraid to spoil, or rather, disfigure the canine cross of the steppe, mainly because the latter for a long time, i.e. for several generations, passed the hanging ears, completely not harmonizing the general species of the dog. Permanent

It’s Rice. 5. Mountain Greyhound (“Hunting Calendar”)

island riding in the forest provinces served to the extraordinary development of speed at short distances to the detriment of power. If we take into account the often stubborn conduct of the breed in itself, i.e. closed, despite the periodically devastated kennel plague, leading to forced incest and degeneration, it is not surprising that when the forests thinned in 20 – 30 years, the famous dense-pop were unsuitable for prolonged persecution in the Poles, especially in the steppes of Saratov, Voronezh and other black-earth provinces. More prudent southern hunters interfered with their dense-pop with pureps or with English and Polish chorta, which, of course, could not spoil the general appearance of the Russian greyhound, and its ears in particular. But the old-style English greyhound was not strong, itself was degeneration and could not improve the loose build-up of the dense.

At this critical moment, when most of the dog hunters began to grumble on the short-heartedness of the dense, on the stage came greyhounds, who were still almost unknown and combined force with a rod and steel legs, not broken in any stabbing and ice. They were mountain greyhounds of the Caucasian Tatars and Persian Kurds31, different from the steppe basins of the Turkmens.

The first slides were brought to Russia by Field Marshal Count I. V. Gudovich and his associates after the Arpaci case (in 1807), where the Persian seraskir Yusuf Pasha was broken. Some of these dogs were kutsy and were distinguished by the extraordinary development of the ass, which made them very dodgy on hijacking, despite the lack of a tail. But the glory of mountain greyhounds begins, in fact, with the famous Heart (Major General P.A. Ivashkin), originating from the dogs of I.A. Ko-lgrivov and derived from the crossing of the mountain with pureps. Over the course of 5 years (from 1818 to 1823)Heart was distinguished by phenomenal friskyness on the Moscow gardens, where he did not meet rivals. Heart did not catch, but, so to speak, beat the beast (hare), jumping b. hours forward. There was no example that he would not only miss a hare, but also kill him from the first hijacking. It was in the full sense of a dashing dog.

Extraordinary frolic of the Heart was the reason that all very rich and very passionate hunters began to get from the Caucasus mountain greyhounds and mix them with canines, with some adhered to the dog, others, who had the opportunity to deliver new producers – mountain type. In addition to Kologrivov, Ivashkin, the mountain greyhounds were from A. A. Stolypin, the Saratov provincial leader, E. N. Timashev, A.P. Krav-kov, and especially General A.V. Jiharev, who led them until his death in almost pure form. Cherkes’ blood, wiped out

See. “Y. connose. and hunting,” 1842,No. Here for the first time the term purepsy is used in print, but not in the sense of breed, but to refer to the blood, purity of the canine, which is proved by the dash between words. It must be assumed that at this time the dense-pop prevailed and purely dog was relatively small. Later, as it is known, the name purepsov began to apply to the Russian greyhounds, who had a relatively short dog and came from mixing dogs with both chorty and eastern greyhounds.

It was the Anatolian kus, presented by some Circassian (?) prince, who married Stolypin’s relative. Brought red-peg dog and black bitch (Machevarian. Letters. – “Pr. and hunting,” 1880, VII).

Den from Persia, there were mostly dogs kaluga hunters: Chelishchev greyhounds also had among the ancestors of the mountain greyhounds (since the 1920s).

The Turkish campaign of 1828, in turn, had the consequence of many eastern greyhounds exported to Russia – Crimean and Turkish itself; Caucasian officers, returning to their homeland, constantly brought mountain dogs. The famous Stolypin bitch Lubezna, later (in the 30s?) Otradna A.S. Khomyakov, distinguished in Moscow gardens, also came from the Anatolian pieces stolypin, mixed with the canine, even more contributed to the consolidation of the glory of the eastern greyhounds and the opinion about the need to cross the dog with the 9s for the first lack of strength. “I should have seen,” Machevarianov said, “as the saratov gentlemen and, in imitation of them, the adjacent provinces of the hunters, puzzled by the Crimeans, rushed to get the dogs with the ears. There was no dissection of blood, no thoroughbreds, no articles, no fret: if only the ears hung; and it was easy to get it from the Kalmyks and Kyrgyz roaming in the Astrakhan and Saratov steppes. How many times in the analysis of these non-tops were mentioned princes Tyumen and Junger-Bukeyev as the main broods of such eminent breeds; Shamil was also the bravest.” A huge number of Crimeans were brought to the southern and middle black-earth provinces after the Crimean campaign.

Unsurprisingly, by the 1860s, most of the canines were mixed with crimeans, generally eastern greyhounds, lost a long dog and a characteristic staging of the ears – in the mortgage, that is, made short-haired and got an ear with a snatch, although short, but loose. These jumbled canines have been known to us around the 50s by the not quite correct name of pureps, implying they have a short captive dog. Such pure-pop dogs had at one time a very large distribution, but, in fact, did not have time to stand out in a special breed with permanent signs, as under this name were reasoned not only the exchange of dogs with the eastern, the most numerous, but also the products of crossing dogs with discharged English and Polish chorty greyhounds, of which many were brought to Russia in 1831 after the first Polish uprising. Therefore, the very popular belief that pure greyhounds came solely from mixing canines with English is wrong, and such Anglops were a minority. However, back in the 1920s, the English

“Zap. Hunter Simbirsk, Lips., p. 41.

Bitch Modestka, who belonged to Polivanova, made to pay attention to the English greyhounds, but since they did not correspond to our climate and in those days got with great difficulty, they were rarely seen by a few advanced dog hunters, who willingly, however, mixed the blood of English and choristers to the dog, as these cross-ears could not have such an ugly ear.

It can be said in the affirmative that by the 1860s all Russian dogs had lost their thoroughbreds, which could hardly have been found between them a greyhound without the slightest, even remote,

Fig. 6. Crimean Greyhound (“Hunting Calendar”)

impurities of the blood of the vistus. The Kurland dogs disappeared without a trace, probably even earlier, and only vague memories of them remained; there are no real dense-nesses, too, even in their homeland , in the provinces, lying to the north and east of Moscow. There were only better and worse-dressed dogs, and all almost had a loose ear: ears were kept in the form of a rare exception. The liberation of the peasants immediately reduced by at least three-quarters the number of dog hunts, which survived only the most zealous, true hunters, and before not particularly relying on the psa eels; this, of course, could not be conducive to careful management of the breed. The ancient type of dense-pop is so lost that some hunters, and the elderly, began to express the opinion that this breed never existed, mythical.

Indeed, at the Polytechnic Exhibition of 1872 and the first regular Imperial Hunting Society in 1874, there was not only not a single real dense dog, but most of the dogs, called dogs, were actually pure-pop.

These exhibitions, which had the importance of inspection of the available material, showing the complete absence and loss of certain types, served to unite the dog hunters and convinced them to refrain from further mixing of dogs with chorets and viscies and stick to the same type. As we shall see further, the result of crossing different family varieties was a modern dog, different from the former canine and densely muscular large development of muscles and greater strength, preserving their rod, and sometimes throwing. The 90s’ gardens showed, however, that these “improved” dogs could not yet compete in speed, compete with English and that in relation to the speed of greyhound racing we were as far behind the English as we lagged behind the Americans in trotting sport.

From this brief essay of the origin of our dogs it is obvious that the history of greyhounds in Russia can be divided into 4 periods. The first period – Tatar – from the 13th century to Alexei Mikhailovich, during which a new breed of Russian greyhounds was produced and the order of dog hunting was established. The 2nd period begins with von Lessin’s “Regula” and bringing greyhound hunting into a slender system and is characterized by a fascination with greyhounds, their malice, growth and strength, then the withdrawal of new breeds – Kurland dog and gustop. The third period – from the 1920s until the liberation of the peasants – is characterized by the fashion for the eastern greyhounds, the goofy mix of all the former breeds, the perfect disappearance of the Kurland dog and the almost complete loss of the dense-pop type. Finally, the newest, modern period of ours is distinguished by the desire of hunters to develop from the remaining material a universal dog, which would catch both in the distance and short, as well as the termination of experiments on the interbreeding of Russian greyhounds with Oriental and English.

As for the first period, there is little chance that it will ever be clarified. About the greyhounds of the last century, probably, in time will be found abundant material in the archives of the Ministry of Foreign Affairs, imperial hunting and some noble families. About the dog hunt of the early 19th century there is already a sufficient number of printed evidence of contemporaries, and one can imagine a fairly complete picture of the activities of dog hunters before emancipation. The distinctive features of this period: first the numerous varieties, caused by the desire of each large dog hunter to bring out their own breed, then the most careless mixing of them. Many of these family offspring had more or less sharp differences in frets, suits and internal qualities, so sharp that an experienced eye connoisseur could determine the dog’s belonging to one or another known hunt.

Let’s consider now the main of these family offspring.

We know that in Catherine’s times they were known as the owners of large kennels. F. Baryatinsky, the owner of the famous half-brothered Beast (see page 63), such historical figures as Count zubov, who very much wanted to receive this Beast, and Count P. I. Panin, who, and pacifying the Pugachev revolt, did not forget about the dogs, as can be seen from his letter to O.A. Pozdeev, which speaks of the rezving of the dog. , the grandfather of the famous dog hunters N.P. Ermolov, who recently died.

Еще более знамениты охоты графа Алексея Григорьевича Орлова, князя Салтыкова, светлейшего князя П. В. Лопухина; позднее славились наумовские, липуновские, трегубовские, сущов-ские, плещеевские псовые, также собаки Храповицкого и Коло-гривова. Все эти отродья давно исчезли, но кровь некоторых из них сохранилась в немногих современных псовых охотах. По преданию, у графа А. Г. Орлова были борзые всех пород, но преимущественно густопсовые, и он был главным выводителем этой породы, что более нежели вероятно, так как вряд ли кто имел такие средства и возможность иметь лучших производителей и такие знания, талант и чутье животновода. Охота его ездила в отъезжие поля за сотни верст, причем приглашались все соседние помещики. Ему же, графу А. Г. Орлову, принадлежал почин устройства в Москве садок, на которые заблаговременно рассылались приглашения-повестки по всей России*.

Князь П. В. Лопухин имел также громадную охоту (в Воронежской губ.) и был страстным любителем собак. Покойный А. В. Жихарев, говоря о происхождении своих борзых, передает, что сын князя П. П. Лопухин рассказывал ему, что отец за несколько часов до смерти позвал его к себе и завещал беречь, как брата, светлоголового кобеля Прозора. Эта масть преобладала в лопухинских борзых.

Н. М. Наумов, симбирский сосед графа А. Г. Орлова, постоянно охотился с последним, хотя имел очень большую охоту: 200 —

* Вероятно, в биографии графа найдутся и другие подробности, касающиеся его псовой охоты.

300 борзых и 30 — 40 смычков гончих внапуску. Борзые у него были густопсовые, псовые, чистопсовые, брудастые двух пород и малая часть английских и хортых. По-видимому, лучшие наумов-ские борзые происходили от собак графа. Последний перед смертью (в 1808 г.) передал Наумову, как ближайшему другу и товарищу по охоте, книгу «О порядошном содержании псовой охоты борзых и гончих собак», написанную под титлами в 1765 году. Эту книгу Наумов, в свою очередь, незадолго до кончины подарил П. М. Мачеварианову, пользовавшемуся его дружбой и имевшему его собак.

The greyhounds of I.P. Lyapunov also enjoyed high-profile fame in the early 19th century between hunters of the Tambov and Voronezh provinces. They were real gusty with an unusually long and thin dog, which was worried about the slightest movement of air even in the room. Thanks to the dogs of Lipunov from small-town nobles became a general-guarantor, acquired great funds and friendship of St. Prince P. V. Lopukhin. From Lipunov’s dense-pop occur cans A.V. Jihareva (see below).

I. Kologrivov, the famous half-mountain dog Heart, bought by General P. A. Ivashkin, apparently had a larger part of the interfering dogs. The same semi-pop belonged to Plekirkh, presented to him by the famous Orlov hunter N.V. Kireevsky. Blood of Kologriv dogs was also in the greyhounds S. Glebov; many greyhounds in kursk province have the ancestor of the Ferocious IB. I. Kologrivova (son). The ferocious, in turn, came from the famous mountain male Count Gudovich and the dog. From -Heart, as you know, there was no offspring; The ferociously tied with the dog bitch Pulka /Masolevsky, gave a number of frisky dogs.

Khrapovitsky’s dogs in Kaluga and Khodalei (in Tula?) were also of mixed origin – semi-gorsky, and many were even kovsy. Cherkes, a male Persian (?) breed, accidentally acquired by Khrapowitzky, became the ancestor of most of the greyhound Kaluga hunters – N.M. Smirnov, P. A. Bereznikov, V. F. Belkin, M.A. Geyer, N.V. Ma-sharova, N. P. Sorokhtin.

See. Tomiline’s article in “Prir. and hunting,” 1890,May. G. Kashkarov in the April book “Y. Hunting” 1878. explains in detail the origin of these dogs. Cherkes, by all accounts, was a pure-sis, not an eastern greyhound, as he had his ears laid back. Khrapovitsky started hunting (in Maloyaroslavetsky u. ) since 1846. From Cherkes and gray with the underpunds of the dog-sucking Saiga Prime Major A. St. Belkin was a red Black Sea Mars I and a half-bull snake. Mars was different

More details are available about the rocks of dense-pop Tregubov, Plescheva, Suschev in Vladimir and adjacent provinces, breeds famous for beauty and friskyness. This is how P. M. Machevarianov describes them.

Tregubovsky, “The dog is generally rude; growth average (!): males fifteen, and fourteen tops. Head with a forehead, but dry and with a duct among the forehead; The tong is dry and folding; eyes are huge skill, dark-colored, shiny and intelligent; ears are small, thin, put together and absolutely sharp – the end, and on the back of the head lie tightly one near the other. Steppe and the corps of the richness of the unspeakable; ribs are dense, barrel-like and down four fingers below the elbows; the sacrum is long and wide!.. Six fingers are placed between the rear maclaks; Black meat is huge. The body is strong and firm as an oak; the rule is subtle – really and short, with a rare, but long lavatory dog. The hind legs are set wide, the front legs are straight as arrows, and although rough, but bony, springy and dry; the grooves are glued together, (paw) in a lump, and the dog stands on the claws. Psovia is wavy and silky; its color is predominantly floor-to-floor, chubar, poluge-pegi and chubaro-pegi. This breed was the fiercest: from it was born a lot of dashing dogs. The throw of these dogs is fabulous. Their homeland is the Vladimir province of Suzdal county. But only this breed because of its richness and excess energy did not like lying and required constant work; otherwise it will either get fat or it will not be held back by any constipation.

The breed of orbak pleschev was the beauty of the perfect! All stalwarts: arshin, and males – arshin and one and a half tops in inclination; with long proud necks, statuesic to grace and extremely frisky. At the pleschev dogs, when the ears were raised

unusually spitefulness, coupled with frolics (once they were poisoned in the morning 12 russ, and he took a wolf alone). From Cherkes and the choral black-and-peg of the Village there was Cherkiza, from which both Mars, as well as Sultan (son of Cherkes and Zaletka) were led by greyhound dogs Berezni-kova and Smirnov. From the other son of Cherkes and Saletka – Arab and half-strong Serpent came the famous Siberia A. A. Atryganiev, dark blue with red underced males of enormous height, extraordinary width and strength, very angry, but with fallen eyes. Dogs Berez-nikova and Smirnov, who had a common hunt, were more part of black and black-peg in the underces and pure-pop, sometimes even chorty. Gayer dogs come from V.F. Belkin’s greyhounds, related dogs Hrapovitsky, Bereznikov and Smirnov. The snatch in the ears, which was noticed in the Geyer, Belkin and Mazharov dogs, was given by the semi-Crimean bitch of the sarnitsa. Siberia subsequently passed to N.M. Smirnov.

you, then the ends of them bent in advance. The dog is straight, soft and glossy. Its color is mostly white, gray and grey-pegi.

The breed of Ushchev dogs was like a pleschevskaya; but only had the following drawbacks: many dogs were white-nosed and with undersized eyes, and some – one eye had a great skill, and the other – small, white and snub. These dogs were unusually fervent, tenacious and excellent under the island, but in the fields far yielded to Tregubovsky and Pleschev. The color of the dog is white with sexual specks on the ears in the form of peas; there were also pogagues.”

From this description it is clear that Tregubov dogs could not be called gustops and, undoubtedly, contained the admixture of the Mountain.

In addition to these greyhounds should also mention the dogs of Count Apraxin, Nazariev, Voropanov, Koltovsky, Perkhurov, Prince Chekhdaev, Kostroma landlords Mustafina, Pavlov, who were also famous for their hounds.

Almost all of the designated hunts did not exist by the early 1970s; only the blood of some greyhounds in other owners has been preserved. The following family breeds belong to the modern dogs, which are evident at the beginning of the exhibitions.

Jiharev greyhounds. Retired Major General Aleksandr Jikharev, who died in 1881 at the age of 92, the landowner of the Tambov lip., began to hunt independently in 1815 and led his breed from the aforementioned Lipunov dogs, it was from Satan, light-water-peggo Dos eachi and gray-headed Biyan-ki, distinguished by the length and subtlety of the dog, which in the following generations, however, due to less care became shorter and rougher. In the 60s and 70s, the hunting of Jihareva was mainly famous for mountain greyhounds, which had a small subs of cans, not dogs. The latter undoubtedly had a subsion of mountain, as their ears were dissolved, as well as a subs of Kurland dogs, expressed in the curlyness of the dog of some dogs (Award N. A. Boldarev, etc.). He never exhibited his dogs, but their blood is valued and now in some hunts. In our time, the Schiharev dogs were no longer beautiful and thoroughbred, but were very angry and quite frisky, although not to the extent that they used to be in the 50s and 60s. Much more typical and bloodier were the densely-pop Borisogleb landowner A.S. Vysheslavtsev, who wrote under the pseudonym of the Old Hunter, who led the breed of grandfather clean until the 70s. A somewhat idealized portrait of one of his males was repeatedly placed in hunting magazines. The last member of the Milka breed was tied to one of the Jigarev males; her children were distinguished only by the length of the dog and the gray-pega mast, but were roughheads and had loose ears, although one of them, Shaitan G. A. Chertkova, received on V line. exhibition of a large silver medal.

Назимовские собаки более 40 лет пользовались известностью, как самые злобные. А. В. Назимов, помещик Тверской губ. (Бежецкого у.), умерший в 1888 году, держал охоту с 30-х (?) годов. Происхождение его собак довольно темное, по-видимому, они родственны борзым тверского помещика Н. Н. Гордеева, славившегося до 50-х годов своими злобачами, а также содержали кровь тре-губовских собак, самых богатырских по сложению. Во всяком случае, это собаки мешаные, причем подбор производился только по злобности, а не по красоте, даже не по ладам, почему они не имеют определенного, установившегося типа. По свидетельству некоторых охотников, имевших назимовских собак, в них была давнишняя примесь горских собак, почему большая часть борзых имела сравнительно короткую псовину и распущенное ухо, не будучи, однако, чистопсовыми; иногда выраживались и настоящие псовые с длинною псовиной. Судя по грубости и короткости головы, непомерной злобности, частой волнистости псовины, надо думать, что Назимов подмешивал изредка и кровь брудастых. Предположение это тем более вероятно, что до самой смерти Назимова у него всегда держались на псарне одна или несколько брудастых борзых. Понятно, что при скрещивании назимовских собак с другими отродьями борзых они хотя утрачивали свои отрицательные качества — грубоголовость, чистопсовость, плохое ухо, — но в большинстве случаев уже не имели прежней беззаветной злобности, т. е. кровь других пород пересиливала кровь мешаных назимовских. Одним из немногих исключений был Удав князя Гагарина от мачевариановской суки.

Из всего писаного о назимовских борзых охотниками, их имевшими, можно действительно заключить, что тип их еще не вполне установился; большею частью они были (по псовине) чистопсовыми, вообще ладными, широкими, сухими собаками, на правильных ногах, но с хорошими головами попадались редко; они именно отличались широколобостью, укороченным и заостренным щипцом, т. е. головою свайкой, особенно развитыми щеками. Вероятно, это зависело как от подбора собак с мертвою хваткою и очень развитыми мускулами челюстей, так равно и подмеси брудастых.

* Два хобеля и сука были подарены мне, а мною еще 6-месячными щенками — Г. А. Черткову, В. А. Шереметеву и (сука Вьюга ) С С Карееву. Последний, кажется, породы от нее не взял, т. к. считал жихаревских борзых мешаными.

Хорошие головы с ушами взакладе встречались редко, так же как черные глаза; чаще глаза были небольшие, желтоватые. Окраса бывают всякого, кроме муругого (красного с черным щипцом), что служит косвенным доказательством отсутствия в них крови восточных борзых.

Собаки эти имеют хороший рыск, послушны, даже кротки, не скотинники. Несмотря на то что не отличались псовиетостью, они тем не менее были очень выносливы и даже в 20° мороза, лежа в санях, не дрожали и не ежились. Особенною резвостью не отличались, но изредка между ними выдавались даже лихие собаки. Главное же достоинство их замечалось в злобности до самозабвения: они влеплялись даже в волчью шкуру. Смелые до дерзости, они брали всегда мертво, без отрыва, так крепко, как может брать только кровный бульдог, причем закрывали глаза и опускались всем корпусом. Эта злобность была у них прирожденною, так что молодых собак не было надобности притравливать. Как известно, А. В. Назимов и его соохотники, державшие собак той же породы, охотились главным образом зимою, внаездку, на нескольких санях объезжая волков, заблаговременно приваженных к падали.

Известность назимовских борзых начинается с 50-х годов, и об его черно-пегом Хищном упоминает еще Дриянский в своих «Записках мелкотравчатого». Но особенною славой пользовались они в семидесятых и восьмидесятых годах, когда большинство охотников предпочитали злобность борзых их резвости и травлю волков — травле русака. Чистокровные борзые этой породы были и, может быть, имеются у А. И. Новикова, А. С. Паскина, Р. С Си-пягина, князя В. В. Мещерского, Л. В. Лихачева, у тульских охотников братнев Бибиковых и др. На выставках настоящие кровные назимовские собаки, кажется, йикоща не показывались, что весьма понятно, но на волчьих садках они участвовали неоднократно с блестящим успехом*.

Гораздо большее влияние на лады современных псовых имели протасьевские борзые, которые, будучи более ладными, мало уступали им в злобности. Помещик Сапожковского у. Рязанской губернии Ф. В. Протасьев вел породу от чистопсовых М. А. Траковско-го. По свидетельству племянника Протасьева г. П., в борзых Ф. В. Протасьева имелась примесь английских, сказывавшаяся в бедности псовины, угловатости линий головы, в короткости правила и отчасти в ушах. Сам Протасьев, по-видимому, не подмеши

* После публикации этой статьи в мартовском номере журнала «Природа и охота» за 1897 год в майском номере появились замечания А. Новикова «По поводу статьи «Русские борзые». См. раздел «Приложения» — Ред.

вал (?) посторонней крови, хотя г. Губин и утверждает, что он перепортил своих собак тем, что переблюл всех своих сук с кобелем породы собак какого-то Кареева. Но кареевские собаки были у двоюродного брата Протасьева, велись особо, и сам Ф. В. был слишком высокого мнения о своих собаках, чтобы смешивать их с другими, тем более что он часто говаривал: «Борзые кареевской породы хотя и красивы и злобны, но по ногам далеко не родня нашим»*.

Большая часть протасьевских собак хотя имели чистопсовый тип, но были почти всегда псовистее борзых Траковского; некоторые собаки, как, например, Опромет е. и. в. великого князя Николая Николаевича и Кидай графа А. Д. Шереметева, могли называться скорее псовыми, чем чистопсовыми. Вообще эта порода пользовалась большою известностью в 60-х и 70-х годах, особенно с того времени, как Протасьевым были проданы графине де Шово (Юсуповой) два кобеля громадного роста за 2000 р. с, производившие фурор в Париже между русскими охотниками, посетителями графини. Кровь протасьевских собак имеется теперь во многих охотах, а именно: у Н. А. Болдарева, гр. Строганова, П. Н. Белоусова, которым была куплена у М. А. Траковского знаменитая Быстра.

Еще большее значение для псовых охотников в последнее двадцатилетие имели мачевариановские собаки, едва ли не самые ладные и красивые современные русские борзые, не имевшие, однако, типичных признаков псовых, так как они заключали не особенно давнюю подмесь горских. По словам самого П. М. Мачевариа-нова**, порода ведется им от своих (?) собак, трегубовских, нау-мовских и салтыковских. В конце сороковых годов он, задавшись целью дать своим псовым большую ширину ладов и более силы в скачке, впустил в породу кровь горских борзых А. В. Жихарева и А. А. Столыпина (Фоблаза Белякова, подаренного последнему Жихаревым). Полуторки вязались затем с чистокровными псовыми, и таким образом им была выведена особая разновидность псовых, отличавшаяся красотою головы, большими навыкате глазами, чрезвычайною шириной зада, не вполне правильными (не вза-тяжке) ушами, сравнительно негустою и недлинною псовиною и правилом вокороть. Собаки эти славились (с 50-х годов) в Симбирской и соседних губерниях необычайною резвостью, но не отлича

* Н. А. Кареев писал, что отцом его А. Н. Были проданы Протасьеву 3 кобеля, в том числе знаменитый черно-пегий Хищный (назимовской породы). Что у Протасьева встречались собаки очень псовые и даже в завитках, видно из слов В. Насонова («Пр. и охота», 1892 г., июль). ** «Ж. охоты», 1876 г., июль.

лись злобностью и были небольшого роста. В семидесятых годах они уже настолько измельчали и выродились, что Мачеварианов был вынужден в 1873 году искать для продолжения породы родственных им производителей и обратился с этой целью к арзамасскому помещику Н. П. Ермолову.

Ермоловские собаки мало отличались от мачевариановских, так как имели аналогичное происхождение, заключали ту же кровь, хотя, может быть, имели еще более древнюю родословную. Мы видели выше, что еще у прадеда Н. П. Ермолова были (в 1776 г.) замечательные по красоте и резвости серо-пегие псовые (густопсовые?). Прадед же Ермолова вел породу от собак своего прадеда, так что собаки велись в одном роду без подмеси других (не псовых) пород почти два столетия — факт в охотничьих летописях беспримерный. Только дед Н. П. Ермолова, достав горского кобеля, завел мешаных собак. Вторично кровь горок подмешана к породе в 1851 году. Именно через полугорского кобеля Любима I (от чистокровного горского кобеля Яненко и псовой Летки Н. Н. Ермолова). Затем в 1860 году порода быДа подновлена тре-губовской Славой, а в 1869 мачевариановской Алмазной. С 1873 года Н. П. Ермолов и П. М. Мачеварианов вели уже одну общую породу.

После смерти Мачеварианова в 1880 году и Ермолова в 1889 г. собаки их рассеялись по всей России, и теперь мало найдете охот, не заключающих крови этих борзых. Но чистокровных мачевариановских или ермоловских, кажется, ни у кого не ведется*; всего ближе к; этой породе борзые П. Ф. Филатова, содержащие очень много крови мачевариановских собак.

Кроме этих угасших и смешавшихся между собою и другими псовыми отродий следует упомянуть о собаках Каракозова, Лихарева, Ратаева, Ступишина, Назарьева, Воропанова. Борзые Каракозова (Аткарского уезда) отличались ростом, шириною склада, коротким, сравнительно толстым щипцом и недлинною сравнительно псовиною; они в особенности славились злобностью; многие за русаком вовсе не скакали. Из них знаменитый Космач (не с подмесью ли курляндской псовой или брудастой?) догонял вугон старого голодного волка и брал его в одиночку. Лихаревские собаки были настоящими густопсовыми старого типа, что доказывает Поражай Перепелкина на выставке, очень похожий на рисунок густопсовой Вышеславцева. По мнению некоторых, лихаревские псовые происходят от прежних кареевских борзых. Ратаев,

* После смерти Н. П. Ермолова лучших производителей: знаменитых Кару и Сердечного, а также Проказу, Смелого и Славу, приобрел П. Н. Белоусов и до сих пор имеет несколько чистокровных ермоловских.

бывший управляющим императорской охоты, помещик Романовского уезда Ярославской губернии, известен охотникам главным образом по Злодейке, кровь которой имеется в весьма многих современных борзых, но Злодейка, кажется, происходила не от его собак, так как вся охота была продана им еще в 1852 году*. Н. Д. Ступипшн (Сергиевские минеральные воды) имел до 80-х годов замечательно типичных густопсовых, происходивших из знаменитой некогда (в 40-х годах?) демидовской охоты в Сиверцах (Петербургской губернии). Последние ступишинские борзые вместе с близкими к ним (?) по виду назарьевскими собаками были приобретены недавно умершим П. Ф. Дурасовым в 1888 году. Кровь воропановских псовых, тоже весьма замечательных по красоте и резвости, сохранилась (?) в собаках П. Долинского.

Все эти разновидности можно считать исчезнувшими, так сказать, растворившимися в других породах. В настоящее время вследствие выставок, удобства сообщений все псовые охотники успели перезнакомиться между собою и вряд ли можно найти у кого-либо борзых, которые велись бы в чистоте, без прибавления крови других неродственных собак в течение 20, даже 10 лет. Большинство современных борзых приобрели общий тип, который можно назвать современной псовой, то есть все породы и разновидности, перемешавшись между собою, были как бы приведены к одному знаменателю. Исчезли следы густопсовой, главным образом узкая глубокая грудь, плоские ребра, длинная волнистая, тем более кудрявая псовина, унаследованная от курляндских псовых, вымерших много ранее; все эти признаки замечаются теперь у немногих собак в виде исключения, по закону атавизма, вспоминая породу. Не стало вовсе чистопсовых борзых как английского, так восточного происхождения, хотя на юге России псовые всегда получают укороченную псовину. Кончились бестолковые скрещивания псовых с вислоушками, и вместе с тем прекратились робкие попытки реставрации отжившей свой век густопсовой, в ее несколько карикатурном виде. Все русские борзые получили общий, довольно однообразный, но еще неопределенный (?) вид и отличаются между собою, собственно говоря, только большею или меньшею красотою, большею или меньшею грубостью форм, что зависит не столько от вкусов владельца, сколько от того, предпочитается ли им резвость злобности или наоборот. Весьма сомнительно, чтобы в каком-нибудь уголке России могли уцелеть псовые до сих пор неизвестной породы, т. е. разновидности без примеси крови собак мачевариано-ермоловских, протасьевских, жихаревских и в осо-бенности кареевских.

* См. публикацию в «Моск. ведом.», 1852 г., № 143. Продавались 17 гончих и 20 борзых.

Из современных борзых наибольшее распространение, если не известность, имеют протасьевско-ермоловско-кареевские, именно собаки С. С. Кареева (племянника знаменитого охотника А, Н. Кареева), хотя последние вследствие частых подмесей менее кровны, чем собаки Н. А. Кареева (сына А. Н. Кареева, охота которого была воспета Дриянским), Другова, В. Н. Чебышова, С. А. Барышникова и князя Д. Б. Голицына, охотников, умевших вовремя остановиться и сохранить в породе своих собак преобладание крови старинных кареевских собак. Успех борзых С. С. Кареева объясняется прежде всего тем, что они оказались на первых

выставках единственными собаками, близкими к старому густопсовому типу, имели очень большой рост и длинную псовину, а также умением владельца, нашедшего в них источник немалых доходов. Когда же охотники перестали увлекаться длиною псовины и лещеватостью и познакомились с борзыми другого, более сильного типа— протасьевскими и мачевариано-ермоловскими, то С. С. Кареев первый, чтобы улучшить свою породу, уже начавшую вырождаться, стал прибавлять в нее кровь других собак.

По-видимому, родоначальники собак С. С. Кареева — Наян и Вихра, от которых он повел породу, не были чистокровными кареевскими, которые едва ли не происходят от собак князя Барятинского, близкого родственника по женской линии деда С. Кареева. Обе собаки, во всяком случае суки, были полукровными кареев-скими, и Вихра принадлежала сначала Коробьину, а Наян Лихареву (см. выше)*. Эти два производителя дали целый ряд выдающихся собак, обращавших общее внимание на первых пяти московских очередных выставках. Громадный, 19-вершковый Победим С. С. Кареева, Награждай и Наградка Чебышова, Раскида Типольта были на них бесспорно лучшими представителями русских борзых и более других приближались к старинному типу гус-

* Коробьин («Пр. и охота», 1885, апрель) доказывает, что Вихра происходит от Злодея Иванчина и Вьюги А. Н. Кареева, которая тоже была полукровной, так как родилась от суки Бабина и кареевского кобеля. Наян был сын лихаревского Похвала и Проказки А. Н. Кареева. Н. А. Кареев отвечал на эту заметку, что Наян происходит от Проказки и Награждая отцовских собак и что отец только давал Наяна Лихареву для породы. Позднее Корш говорил, что Злодей, отец Вихры, был мосоловских собак, однопородных с свечинскими, а Вьюга, мать Вихры, от кареевского Карая и суки другой породы (Бабина), принадлежала Н. В. Лихареву, соседу А. Н. Кареева, не имевшему будто других собак, кроме кареевских.

tops. But already in the handsome Karay Kartavtseva was affected by the degeneration of the breed due to close kinship, expressed in a complete lack of energy. This fact probably prompted C C Kareev, as an experienced dog breeder-practitioner, to look for suitable producers for blood refreshment. First he was taken litter from Bnyakovsky’s Undaida (see below), then from the Military Predator; but these litters were not particularly successful, and Kareev settled on the Rataev lame Villain. The latter gave him and others from the blood-beary kareev males a lot of very good dogs, but gave most of them its slobbering and murugo-peg color. The origin of the Villain and the brother of her Sorcerer, who was at the 1st regular exhibition, is rather dark, th it can be found out, probably, in the archives of the imperial hunt. S. Kareev said at first that the Villain was a breed of Domogatsky, who led the breed from the dogs of Kareev’s grandfather Prince Baryatinsky, implicitly hinting that the Villain is also akin to The Karelian. He later claimed that it came from the dogs of a P., the landowner of one of the black-earth counties, all whose dogs entered the imperial hunt. Improved Kareev dogs were successful, but it seems that S. S Kareev, due to the high demand selling expensive prices of the best producers, was not able to properly lead the breed, and it has now lost its typical signs and growth. Of the former Karelian greyhounds, the most purebred is now preserved in the dog hunt of P. N. Belousov: it is Victory, daughter of the famous Swan S. A. Baryshnikov and Ice, originating from the famous Lubka (evil honey) and Amisky (ash honey). Detailed Victory certificate from the owner.